家を建てるとき、

建築に関わる地鎮祭(ぢちんさい、または「とこしずめのまつり」)は、

工事や建築の規模に関わらず、その土地を利用させてもらうために、

神を鎮める儀式のことを言います。

一般的には、地元の神主を呼んで、

工事が事故もなく無事に終わるよう、祈念するための儀式ととらえられていることでしょう。

地鎮祭はもともと神道に由来する儀式ですが、

仏教式としては地鎮法(ぢちんほう)などもあります。

しかし、宗教的な行事としてというよりも、

やはり安全祈願として行う意味合いのほうが強いですから、

あまり宗派にとらわれる必要はありません。

しかし、宗派はもちろん、伝統や儀式にこだわらない方は

「地鎮祭をやる意味はあるのだろうか?」と思われるかもしれません。

祈願という意味なら、子供の健やかな成長を祈願する七五三などのように、

行事のように捉えられるのも無理はないでしょう。

私はそれで良いと思います。

儀式にこだわらない方こそ、

住宅を建てる前のイベントの1つと捉えて

地鎮祭に参加されるのが良いのではないでしょうか。

目次

地鎮祭が行われる場所と手順は?

地鎮祭の段取りは通常は注文住宅の施工者がやるもので、

その費用は施工費に含まれていることがほとんどです。

神式の地鎮祭をする場合は、

敷地内に祭壇を作り、そこで執り行います。

地鎮祭の祭壇を作るには、斎竹(いみだけ)または忌竹(いみだけ)と呼ばれる、

不浄を防ぐための竹を四方に立てて、その竹を注連縄(しめなわ)で繋ぎます。

次に、注連縄で囲まれた中に、神様をお迎えして宿らせるための

神籬(ひもろぎ)と呼ばれる木を立てておきます。

こういった準備はすべて神主がやってくれますので安心です。

地鎮祭は神式・仏式によって手順は異なりますが、

神式の場合はおもに以下のような順番で行われます。

雰囲気をつかんでいただくためにご紹介しましょう。

地鎮祭の流れ

神主が地鎮祭の参列者を祓い清めます。

土地の神様を神籬(ひもろぎ)に宿らせるためにお招きします。

神籬に宿った神さまへお食事・神饌をお供えします。神饌は海・川・山の産物や酒、塩、米などです。

神主により工事の安全の祈願が読み上げられます。

五色の色紙・お米・麻を、北東、東南、南西、北西の四隅に蒔くことでお祓いをし、土地を清めます。四方祓(しほうばらい)、切麻散米(きりぬささんまい)と呼ぶこともあります。

設計者が白木で作った忌鎌(いみかま)を持ち、斎砂と呼ばれる砂の山の前で3回草を刈る動作を行う刈初之儀(かりそめのぎ)、続いて施主が白木で作った忌鍬(いみくわ)を使って斎砂を鋤ですくう動作を3回行う穿初之儀(うがちそめのぎ)、最後に施工者が白木で作った忌鋤(いみすき)を手に地面を穿つ動作を3回行う鍬入之儀(くわいれのぎ)

を行います。

設計者、施主、施工者がそれぞれ、何を担当するかは、地鎮祭を行う神主によって多少変わることもあります。それぞれ3回の動作を行うときには「えい、えい、えい」と発声しうます。

榊の枝に紙垂(しで)や木綿(ゆう)などをつけ、神様への手向け物として使われる玉串を、神主から受け取って神前に捧げます。これも工事の安全を願った捧げものです。

献饌(けんせん)の儀でお供えした食べ物をお下げします。実際には食べ物を運ぶことはなく、神主が祭壇にある水を入れる器・水玉(みずたま)やお神酒を入れる器・瓶子(へいし)に蓋をする程度で終わります。

お迎えした神様を御座(みくら)と呼ばれる場所へお送りします

地鎮祭の式が終わった後、神様にお供えしていた神饌をいただくことを直会(なおらい)といい、そのなかでも御神酒をいただくことを神酒拝戴といいます。

以上で地鎮祭の主な流れは終了です。

普段は聞きなれない難しい言葉ばかりが使われるので、

儀式に対して抵抗感を覚えたかもしれませんが、

式の内容自体は難しいものではありません。

要はその土地を使わせてもらうために、神様にお供えものをしてお願いをするというわけです。

式に出るときの服装も、正装でなければいけないという決まりもありませんので、

気軽に参加してみましょう。

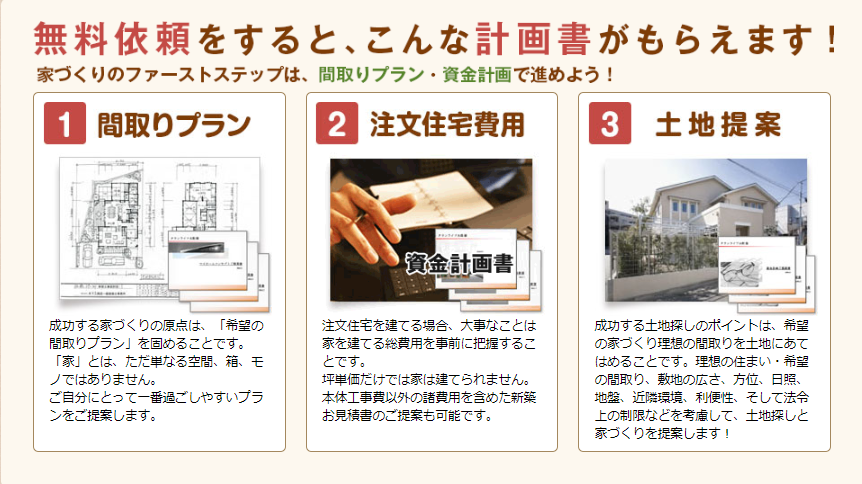

複数のハウスメーカーに注文住宅の見積もりを依頼するならタウンライフ家づくり!

注文住宅を建てる場合、複数の業者を比較することはとても重要です。注文住宅は一点もの、オーダーメイドの商品です。定価という概念はほとんどありません。つまり、「自分の条件で家を建てたらいくらになるのか?」というのは、他の住宅メーカーと比較して見積もりを取らないとわかりません。必ず見積もりを比較して取得しないと、値段を知ることは困難です。知らずに決定を下すことは何も持たずに狩りにでるようなものです。

タウンライフ家づくりは、大手36社を含む1000社以上の優良企業からあなたオリジナルの間取りプランを無料で作成いたします!

地鎮祭は地縄張りで建物の場所や敷地の地盤面を確認しましょう

家を建てるとき、地鎮祭はスタートです。そのときにする打合せがあります。

5者打ち合わせとも言われ、現場の工事担当者、設計担当者、

水道・電気・ガスの工事業者、一括工務店の大工、棟梁などが一堂に会します。

その際に地縄張りを行います(地縄張りを先にやる場合もあります)。

地縄張りというのは、敷地内の建物が建つ場所に縄やビニールひもなどを張って、

場所を確認する作業のことを言います。

これで建物が敷地内のどこにどの程度の大きさ(広さ)で建つのか、

お隣との境界はどの程度空いているのかなどを確認できるようになります。

さらに、水道や電気はどこから引いてくるのか、

門扉から玄関までの距離はどの程度か、

地盤面に問題はないかなどについても確認ができます。

地盤面とは、英語でグランドレベル(Ground Level)のことで、

建築物が周囲の地面に接する位置の平均の高さにおける水平面のことをいいます。

簡単に言うと、周りの地面よりも高いか低いかということです。

更地にするとこの地盤面がわかりにくくなることがありますので、

現場にいる工事関係者などに聞いてみましょう。

もしも地盤面が周囲よりも低いと、雨が降った時に水が集まってきたり、

風で飛ばされた枯れ葉などが溜まりやすくなったりします。

地鎮祭は工事関係者に気持ちよく働いてもらうための儀式でもある

家を建てるときの地鎮祭は施主、ハウスメーカーまたは工務店の担当者、

工事関係者などが集まって行いますから、顔合わせの意味に加えて、

現場の士気を高めるのにも効果があります。

この際に施主から参加者に謝礼金が贈られたりすると、なおさら効果があります。

これはあくまでも気持ちの問題ですから、お金を贈るか贈らないか、

または金額の多寡によって職人が工事の手を抜くということはないでしょう。

ただ、工事は人間のやることなので、こういった儀式をきっかけにして工事関係者に

気持ちよく働いてもらうことは、結果的に施主のためにもなるのです。

仮に1人5000円の謝礼金を支払うとして、10人に贈っても5万円程度ですから、

それで士気が大きく変わるのなら安いものだとも考えられます。

私がハウスメーカーの営業マン時代に担当させていただいたお客様の家では、

施主からお断りされない限りは、地鎮祭をやるようにしていました。